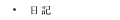

バーナード・リーチ展

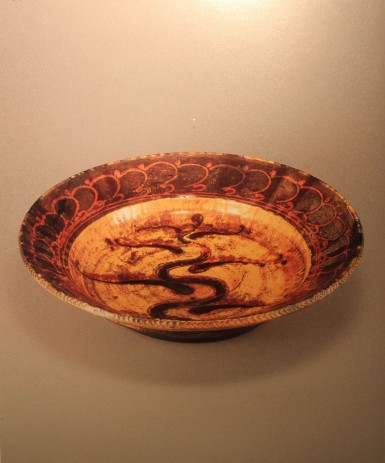

仕事で付き合いのある建築家の受け売りになるのですが、普段テーブル等を制作していて、快心の出来と思える物ができたとします。(木という素材の魅力を十分引き出せた上に制作過程においても ごまかしの無い 部材の大きさやシェープも何度も熟慮した代表作と呼びたくなるような自己陶酔しそうなもの)滅多にないのですが、、、そう思えるものの上に『時代を超えて来た名作を置いて比較対決させてみなさい。どの程度の作品と比べて見劣りしないかが今 出来上がった もの の持つ力なんですよ!』と、この言葉をいただいて 人の作った”作品”と呼ばれるものを買える様になりました。自分の持っている知識と技術を総動員させて作ったものを 大事に使ってもらうにはそれだけのエネルギーを込めないと、壊れたり飽きられたりしたら捨てられちゃう ってことですね。そういう事があって テーブルと言う家族団らんの中心に位置するものを作る身としては その上に並べられる食器というものは結構気になる存在です。こちら側としては木と言うそのままでも十分美しいものをすでに味方に付けているのですから、よっぽどヘマをしないかぎり”引き分け”位にはもっていけるのですが、バーナード・リーチ位のものになると展示されているものを 仮に、、と想像しただけで完敗です。

自分の手元に持って毎回完成したテーブルに乗せて対決させてみたいと、思っても買える代物でもないし、、、目を養ってカタログを購入して帰ってきたのです。

さて、バーナード・リーチと言う人の僕なりの印象としては、『工芸運動に深く関わった』位しか予備知識が無かったのですが、今の工芸という観光地のお土産物の代名詞的な工芸とは全く別の 彼が活躍した大正から昭和の時代背景から考えると、日本では印象派やロダンが紹介され、西洋化甚だしい時期、またイギリス(ヨーロッパ)人としてのかの地ではダダイズムやシュールレアリズム バウハウスと言うデザイン運動が起こっている時期と重なるもので、今私たちが受ける工芸というニュアンスよりはむしろ アンチ・モダニズムとしての手仕事なんだな!と感じました.

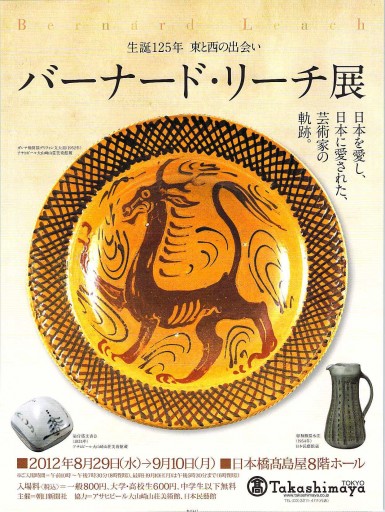

上の大皿に描かれている鹿の絵、何となくアルタミラの洞窟の壁画を切り取って焼き付けたような、なんとも不思議な感じがしました。ちょうどこの頃ピカソなどがアフリカ彫刻をフュチャーして新しい時代を切り開いて行くのと同時期だとと思うにつれ 工芸と言う言葉が全く違うのもに感じられました。彼を慕って後にルーシー・リーなど現代陶芸が続き 今の陶芸に また、同じ回転体としてのウッド・ターニングのボウル作家が続いている現状を考えると、かたちをまねする事は出来ても、本質を学ばなければ、時間とともに忘れられてしまうのだ。と、教わりました。